青梅街道(国道411号線)をずっと西に進み、北都留郡丹波山村と甲州市の境あたりまで行くと花魁渕という場所があります。この記事を書いた2010年ころには国道411号線に面したところに花魁渕があり、クルマを停めるスペースも有りましたので、見学をすることができました。(青梅街道は甲州市側では大菩薩ラインとも呼ばれます)

しかし、この付近は非常に地形が険しい場所で落石に伴う通行止めなども度々発生していたことから、道路インフラの整備のためにトンネルを使ったバイパスが2011年に完成して、花魁渕につながっていた旧道はそのまま廃止されてしまいました。したがって、現在は花魁渕に行くことはとても難しくなっています。

花魁淵(おいらんぶち)へ

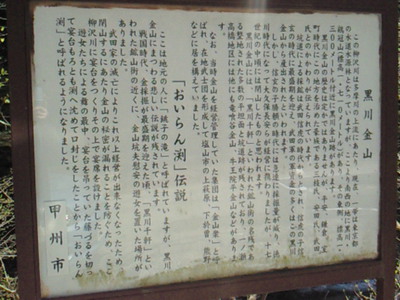

丹波山村を過ぎて民家が無くなり、さらに道を進んでいくと、やがて少し広くなっているところと碑や案内板があるところがありました。そこにラフェスタを停めて案内板を読んでみました。

そこには地元では銚子の滝と呼ばれていることや、黒川金山にまつわる歴史が書かれていました。ここは地元の人に銚子の滝と呼ばれていますが、黒川金山にまつわる悲しい伝説が残されています。戦国時代、金採掘が最盛期を迎えた頃、「黒川千軒」といわれた鉱山街の近くに金山鉱夫慰安の遊女を置いた場所がありました。武田氏の滅亡によりこれ以上経営ができなくなったため、閉山するにあたり金山の秘密が漏れることを防ぐためここ柳沢川に宴台を作りその上で宴席を設けました。遊女たちによる舞の最中、宴台を吊っていた藤づるを切って宴台もろとも淵へ沈めて口封じをしたことから「おいらん渕」と呼ばれるようになりました。

黒川金山の遺跡は山梨県塩山市東部の多摩川源流域にそびえる鶏冠山東面、黒川谷の森林の中にあります。戦国時代から江戸時代中期まで鉱山として栄えました。

案内板の横には滝を見ることが出来るように、柵のついたコンクリート舗装の階段のようなものがあります。そこから少し川に近い方向に進むことが出来て、滝を見ることが出来るようになっています。

滝はこんな感じで木の葉の間から見ることが出来ます。勢いよく水が流れ落ちていますが、こちらの滝が銚子の滝です。

しかし、情報を探していくと、この銚子滝周辺は本当の花魁渕ではなく、ここよりも約1キロ上流の藤尾橋付近ではないかとされている情報もあります。この藤尾橋近くにはゴリョウ滝があります。Wikipediaでも文献を引用して記載されていました。

黒川金山

Wikipediaによればこの丹波川を挟んで向かい側の鶏冠山の山中には黒川千軒と呼ばれる黒川金山の遺構が今も存在しているそうです。黒川金山は古くは武田家の隠し金山と言われていて武田信玄のときが最盛期で軍資金の多くがここから産出されたのだそうです。

黒川金山の跡については現地の写真も含めて、こちらで詳しく解説されていました。

この黒川金山、こんな山の中なのに最盛期には1000軒の集落があり、金山衆を慰めるため遊郭もあったと伝えられているので驚きます。

【2019/08/16追記】

バイパス完成により花魁淵には近づけず

現在は花魁淵に近づくことができなくなってしまいました。この記事を書いた当時は青梅街道(国道411号)沿いにあったため、すぐにアクセスできたのですが、花魁淵付近は地形が厳しく崖崩れによる通行止めも度々発生していたために、複数のトンネルを含むバイパスに付け替えられました。

旧道は厳重に封鎖されて立ち入り禁止になってしまっています。

コメント